Flexibilität heisst die Tugend, die am Arbeitsmarkt mehr denn je gefragt ist. Denn die Geschäftswelt wandelt sich immer schneller und tiefgreifender. Top-Business-Berater Alex Osterwalder verrät, was es braucht, damit Unternehmen und Erwerbstätige am Ball bleiben.

Unser Zeitrahmen hat sich komprimiert, die Zeit selber nicht. Wir beobachten, dass Geschäftsmodelle, Produkte und Technologien immer schneller verfallen. Beim Joghurt im Kühlschrank kennen wir das Verfalldatum – bei Geschäftsmodellen und elektronischen Produkten nicht. Als Unternehmen dürfen sie sich nicht auf ein Produkt oder ein Geschäftsmodell verlassen. Sie müssen sich immer wieder neu erfinden.

Wenn ich heute etwas auf den Markt bringe, muss ich schon daran denken, was ich morgen lancieren will. Und während ich mit einem Produkt noch Geld verdiene, muss ich bereits an das nächste Produkt denken. Und weil es immer schwieriger ist, mit Produkten die Nase vorn zu behalten, muss man über die Geschäftsmodelle nachdenken. Geschäftsmodelle haben ein längeres Verfalldatum als Produkte. Allein aufgrund von Produkten kann eine Firma mittlerweile gar nicht mehr überleben. Apple ist der Konkurrenz stets einen Schritt voraus – wegen der Geschäftsmodelle, nicht wegen der Produkte. Ein starkes Geschäftsmodell ist der einzige Weg, die Zeit ein bisschen zu verlangsamen.

Ein gutes Beispiel sind die Plattformgeschäftsmodelle. Zwar mögen Konkurrenten vereinzelt bessere Technologien und bessere Telefone auf den Markt bringen als Apple, aber es ist schwierig, das «Ökosystem» rund um das Geschäftsmodell zu zerstören. Wer eine App entwickelt, bietet sie dort an, wo er am meisten Leute erreicht – also auf iOS von Apple oder auf Android. Es reicht nicht, ein neues Smartphone zu präsentieren. Denn man müsste über Nacht Millionen von App-Entwicklern an Land ziehen. Apple und Google haben eine so grosse Marktstellung, weil ihre Geschäftsmodelle stark sind. Ein anderes Beispiel ist Hilti. Früher baute das Unternehmen Bohrmaschinen für Baustellen. Heute besteht ein Grossteil des Geschäftsmodells darin, ganze Maschinenparks und Werkzeuge zu vermieten. Dieses Geschäftsmodell ist viel stabiler, als etwas zu produzieren und zu verkaufen.

Absolut. 2008 gegründet, hat Airbnb ein Ökosystem aufgebaut. Die Firma hat mit einem Plattformgeschäftsmodell angefangen und den Hotelketten das Leben schwer gemacht. Ohne Hotels zu besitzen, bietet Airbnb die meisten Hotelzimmer an. Um das als Start-up zu schaffen, muss man sehr agil sein. Viele Grosskonzerne, die als unbesiegbar galten, wie etwa IBM oder General Electric, haben stark an Einfluss verloren. Andere sind ganz untergegangen. Grösse ist kein Garant fürs Überleben. Je mächtiger ein Unternehmen, desto arroganter wird es – und desto anfälliger. Start-ups finden immer wieder Marktlücken. Start-ups und etablierte Unternehmen, die wie Start-ups agieren, haben gute Chancen.

Es gibt keinen Zeitpunkt für Innovation – man braucht sie immer. Ja, der Ingenieur Eric Favre erfand zuerst das Kapselsystem. Er war der erste CEO von Nespresso. Doch er fand kein erfolgreiches Geschäftsmodell. Dazu brauchte es einen Marketingspezialisten, der von aussen kam. Was Nespresso mit einem Quäntchen Glück geschafft hat, können wir heute viel schneller und systematischer machen, wenn wir die Prozesse und die Schlüsselkennzahlen kennen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Innovation nicht eine einmalige Aktion ist. Es ist etwas, um das man sich kontinuierlich kümmern sollte. Die besten Unternehmen erledigen zweierlei gleichzeitig: Sie managen das Bestehende – und erfinden die Zukunft. Es ist ein Trugschluss, zu meinen, man könne etwas produzieren, dann wieder etwas erfinden, dann wieder etwas produzieren. Nein, das geht nicht sequenziell, sondern muss parallel laufen. Die besten Unternehmen schaffen das. Amazon ist exzellent gemanagt – und erfindet sich gleichzeitig immer wieder neu. Das ist anspruchsvoll. Denn es gilt, zwei Kulturen unter einem Dach zu pflegen. Es braucht Manager, die effizient verwalten – und Unternehmer, die Innovationen vorantreiben. Diese Gruppen dürfen wir nicht gegeneinander ausspielen.

Es braucht Leute, die Innovation zu 100 Prozent betreiben. Man betreibt ja auch nicht Teilzeit noch etwas Marketing oder Engineering. Das ist Humbug. Wer etwas managt, überlegt, investiert und führt aus. Wer Innovation schaffen will, beginnt etwas, testet – und wirft unzählige Ideen wieder weg. Das ist eine ganz andere Kultur. Es ist kaum möglich, einen Teil der Woche im Management-Modus zu funktionieren – und für den Rest der Woche umzustellen. Daher braucht es in Unternehmen viel mehr professionelle Innovatoren. Ich finde, ein Prozent der Mitarbeitenden eines Unternehmens muss sich Vollzeit mit Innovation beschäftigen. Das dürfen wir übrigens nicht mit Research and Development (R&D) verwechseln. R&D fokussiert auf Produkt und Technologie. Bei der Innovation geht es um Geschäftsmodelle und neue Werteversprechen für die Kunden. Einige sagen: «Wir haben keine Zeit für Innovation, wir müssen das Geschäft managen.» Okay, dann managt das Geschäft, bis es untergeht.

Es ist wie in der Start-up-Szene. Dort ist es ganz normal, dass Unternehmen scheitern. Genau gleich verhält es sich bei Projekten innerhalb eines Unternehmens. Wer innovativ sein will, muss akzeptieren, dass nicht jede Idee aufgeht. Darum braucht es ein gutes System, um viele Projekte zu starten – und viele einzustellen. Entpuppt sich eine Idee als Reinfall, muss man sie schnell verwerfen, damit das Kapital in vielversprechendere Projekte fliessen kann. Das ist eine ganz andere Logik als bei der Produktion. Bei der Produktion will man «Abfall» vermeiden. Aber wenn ein Grosskonzern wachsen will, muss er in Hunderte Projekte investieren und fast so viele wieder verwerfen. Je grösser der künftige Umsatz sein soll, desto mehr Projekte gilt es zu lancieren.

Unbedingt. Man darf die Zukunft nicht vernachlässigen, aber auch nicht die Gegenwart. Denn auch das bestehende Business ist wichtig. Es braucht zwei Zeitfenster: ein extrem schnelllebiges und ein stabiles, planbares. Hierfür ist es wichtig zu wissen, welche Leute besser im langen Planen sind und welche besser mit Unsicherheit umgehen können. Letztere sind übrigens nicht die kreativen Leute. Die Kreativen sind jene, die wir am wenigsten brauchen. Gefragt sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn es geht nicht um Chaos, sondern man muss Chaos orchestrieren.

Das trifft zu. Nicht jeder im Unternehmen muss ein Unternehmer sein – aber flexibel schon. Längerfristig dürften sehr viele Bereiche verschwinden und in etwas anderem aufgehen. Alles Grosse startet klein. Zuerst ist es ein Kleinprojekt, dann muss ich 10 000, 20 000 oder 100 000 Leute dafür engagieren. Zum Beispiel verkauft Logitech immer noch Computermäuse, aber viele Beschäftigte müssen sich in die neuen, dynamischeren Geschäftsbereiche einarbeiten. Eine Berufslaufbahn über 20 Jahre gibt es so gut wie nicht mehr.

Ich habe zwei Kinder. Und mit ihnen zusammen habe ich einen Comic gemacht, der «biz4kids» heisst. Ich wollte, dass meine Kinder damit das Unternehmertum lernen. Sie müssen nicht Unternehmer werden. Denn das ist kein einfacher Job. Aber sie sollen wissen, was er bedeutet. Meine Kids sagten: «Wir mögen das Kreative, aber nicht das Verkaufen.» Wir gingen sogar zusammen zum Notar und gründeten wirklich ein Unternehmen. Bin ich eher der Unternehmer oder eher der Managertyp? Das kann man eigentlich nur herausfinden, indem man es ausprobiert.

Es geht noch viel weiter. Der Philosoph und Bestsellerautor Alain de Botton hat die «School of Life» gegründet – mit dem Ziel, das zu lehren, was eben unsere Schulen nicht lehren: wie man ein erfülltes Leben führt. Ich selber habe die Schule früher gehasst. Trotzdem habe ich schliesslich sogar noch ein Doktorat gemacht. Ich hatte immer das Gefühl und bin jetzt noch davon überzeugt, dass wir in der Schule vieles lernen, was uns nichts bringt. Heute stelle ich Leute an. Wen würde ich gern anstellen? Menschen, die mit Kritik umgehen können. Menschen, die gut diskutieren und vielleicht auch mal verlieren können. Aber leider unterrichten die Schulen nicht, wie ich andere Leute respektvoll kritisieren und wie ich Kritik akzeptieren kann. Das andere Manko der Schulen sind die Emotionen. Ich musste mit 40 Jahren von einem Coach lernen, wie ich am besten mit meinen Gefühlen umgehe. Das hätte ich eigentlich in der Schule lernen sollen. Warum müssen also Kinder sechs Stunden Mathematik pauken und haben keine Stunden über den Umgang mit Emotionen? Das wären wichtigere Themen. Wenn wir hierfür mehr Zeit investieren würden, bekämen wir wahrscheinlich eine bessere Gesellschaft.

In unserer Firma wünschen wir uns eine Kultur, in der wir einander auf positive und respektvolle Art kritisieren dürften. Darum prüfen wir systematisch, wer bereit ist, Kritik zu akzeptieren. Leute, die das nicht schaffen, werden nicht bei Strategyzer arbeiten. Wir halten die Fähigkeit, für das bessere Argument zu kämpfen und auch einstecken zu können, für grundlegend.

Wir wollten mit diesem Titel provozieren. Sobald sich ein Unternehmen für unbesiegbar hält, sollten die Alarmlämpchen leuchten. Denn mit der Arroganz beginnt der Fall. Wir sagen darum: Unbesiegbar sind die, die sich für besiegbar halten. Sie erfinden sich immer wieder neu. Jeff Bezos sagte schon mehrmals: «Amazon is gonna die», Amazon werde einmal sterben. Aber genau darum ist Amazon so stark, was Innovationen angeht.

Ein heikles Thema! Ping An aus China hat sich von einem Bank- und Versicherungskonglomerat zum Technologieunternehmen gewandelt. Diese Bereitschaft, sich neu zu erfinden, fehlt vielen Banken. Ähnliches beobachte ich in der Pharmabranche. Beide Sektoren sind durch die gesetzliche Regulierung geschützt.

Genau. Für Pharmafirmen ist Innovation anspruchsvoll. Stellen wir uns mal vor: Ein Pharmaproduzent hat ein Medikament, das Patienten über 20 Jahre am Leben hält, wenn sie jeden Monat eine Spritze nehmen. Was, wenn dieser Konzern eine Substanz erfindet, bei der eine Injektion genügt? Dann kann die Firma damit nicht mehr 20 Jahre lang Geld verdienen. Wegen ihrer Forschungsintensität sind Pharmakonzerne gezwungen, neue Geschäftsmodelle zu finden.

Klar ist: Wir müssen flexibler werden – und dezentralisieren. Leider hinken die rechtlichen Rahmenbedingungen weit hinterher. Wenn ich in einem Land, in dem ich keine Tochtergesellschaft gegründet habe, jemanden anstellen möchte, komme ich schon in Schwierigkeiten. Zugleich werden wir uns öfter in virtuellen statt in physischen Räumen treffen. In London und New York möchte schon heute niemand mehr eine Stunde zum Arbeitsplatz fahren – und wieder eine Stunde zurück. Das ist völlig unproduktiv. Das bedeutet: Unternehmen müssen auf die Dezentralisierung setzen – und das Unternehmerische fördern. Es tut mir leid, aber ich bringe schon wieder ein Beispiel aus China: Der Haushaltsgeräte-Produzent Haier beschäftigt nur noch Unternehmerinnen und Unternehmer. Im Grosskonzern finden sich 4 000 Kleinbetriebe und 3 000 Mikrobetriebe. Leute, die sich nicht anpassen können, werden in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren Mühe haben.

Es kann nach wie vor Zusammenschlüsse geben. Apple ist ein gigantisches Unternehmen, aber es ist ein Ökosystem von Projekten geblieben. Die Leute kommen dort rasch zusammen, entwickeln etwas – und gehen wieder weiter. Zugleich denke ich, dass vielerorts die Grenzen zwischen Angestellten, Betrieben, Selbstständigen und Partnerschaften verschwinden. Für Leute, die mit Agilität nicht gut umgehen können, wird das natürlich unangenehm. Da muss ich allerdings nochmals auf die Ausbildung zurückkommen: Wir lernen an den Schulen nicht, wie wir gut kommunizieren können. Meine Kinder müssen vielleicht einmal ein Projekt präsentieren. Aber sie werden nicht darin ausgebildet, wie ein Team effektiv zusammenarbeitet. Kommunikation, Kritikfähigkeit und der Umgang mit Emotionen: Nichts, das wichtig ist für die Gesellschaft und die Wirtschaft, wird an der Schule heute gelehrt.

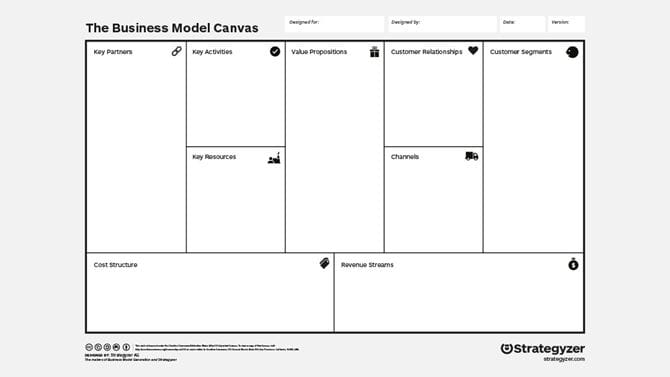

Aber sicher! Viele hassen Meetings. Aber Meetings sind gut, wenn man sie gut durchführt. Das klingt ein bisschen trivial, aber hilfreich sind beispielsweise viele visuelle Methoden. Statt nur zu reden, können wir einen Artefakt kreieren. Daher haben wir das Business Model Canvas und die Value Proposition Canvas entwickelt. Sitzungen sind also nur Zeitdiebe, weil wir nicht verstanden haben, wie man sie besser gestaltet. Gute Meetings geben Zeit zurück, schlechte Meetings sind Zeitdiebe.

Ich finde es ziemlich traurig, wenn man zwischen Lebens- und Arbeitszeit eine Linie ziehen muss. Ich sehe zwei Trends. Auf der einen Seite machen immer mehr Leute ihr Hobby zum Beruf. Auf der anderen Seite wird die Arbeitszeit für Angestellte verkürzt. Ich halte die Viertagewoche für realistisch. Ich bin zwar noch etwas skeptisch, aber immer mehr Studien zeigen, dass dies effizient ist. Die Arbeitsproduktivität könnte steigen. Lange Arbeitszeiten führen zu weniger Produktivität pro Stunde. Das zeigt übrigens auch das Beispiel der Schweiz. Die Wochenarbeitszeiten sind hier relativ lang – und punkto Arbeitsproduktivität landet unser Land nur im Mittelfeld.

Ich habe kein Lieblingstool. Die Business Tools sind wie die Instrumente in der Chirurgie. Kein Herzchirurg operiert mit einem Schweizer Taschenmesser, das alles kann. Wir schauen immer, welche Anwendungsbereiche neue Tools brauchen und wie sich verschiedene Tools ergänzend einsetzen lassen. Ein Handwerker geht auch nicht mit einem Werkzeug zur Arbeit, er schleppt die Werkzeugkiste mit. Genauso benötigen wir in der Geschäftswelt verschiedene Tools.

Alex Osterwalder